12. Mai 2020

Vernetzung & Sozialer Zusammenhalt

Unter dem Motto „Gemeinwohl und Netzwerkstadt / Stadtnetzwerk“ hat das Ministerium des Innern, für Bau und Heimat zusammen mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die 2. Staffel zur Entwicklung von „Smart Cities made in Germany“ ins Leben gerufen. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung war noch nicht klar, wie sich die Coronakrise entwickeln würde und es schien nur eine weitere Ausschreibung, mit ordentlich Geld versehen, für einen nach wie vor nur schwer greifbaren Themenkomplex Smart Cities. Aber: Das Motto Gemeinwohl und Netzwerkstadt war intelligent gewählt, ist aktueller denn je und sollte nochmals genau reflektiert werden! Annäherung durch Vernetzung. Eine Grundidee des sozialen Zusammenhalts, die jetzt in das Digitale überführt werden muss- während der Coronakrise, aber vor allem auch danach.

Smart heißt auf Beständigkeit setzen

Die Begrenzung des Raums spielt im Kontext der Digitalisierung keine Rolle mehr. Distanzen werden verringert, Nähe kann geschaffen werden, neue digitale Spielräume werden eröffnet. Die Möglichkeiten zum Arbeiten von zu Hause via Home Office, zum Lernen von zu Hause oder soziale Kontakte aufrecht zu erhalten, erscheinen völlig neu erlebbar. Konzepte für Smart Cities kommen wieder auf den Tisch. Doch auch hier müssen mitunter erst Grundlagen geschaffen werden, die auch langfristig Bestand haben, d. h. Infrastrukturen, wenn nicht vorhanden, müssen erst aufgesetzt werden, Regeln für die Kommunikation erlernt und auch die Offenheit und Bereitschaft für den Umgang mit Daten und Geräten mitgebracht werden. Dies nicht nur unmittelbar, sondern nachhaltig, um somit Strukturen zu etablieren, die nicht nur smart sondern auch beständig und nachhaltig wirken können – unabhängig von der Pandemie. Gerade im ländlichen Raum, wo der soziale und persönliche Zusammenhalt ein Grundpfeiler darstellt, kann Digitalisierung eine wichtige Chance bieten! Für das Bildungswesen, für die Nahversorgung, für die Wirtschaft, aber auch für die Kultur!

Neue Herausforderungen für die Kultur im ländlichen Raum

Der Kulturbereich im ländlichen Raum ist von spezieller Prägung und leider steht zu oft der Vergleich zum urbanen Kulturerlebnis im Fokus. Dabei geht es nicht um den Vergleich und Konflikt zwischen Stadt und Land oder dem Austausch zwischen städtischen und dem ländlichen Kulturleben, vielmehr geht es um die Bedeutung der lokalen Besonderheiten und Traditionen im ländlichen Raum und seine identitätsstiftende Wirkung. So hat beispielsweise der Dialogprozess in Baden-Württemberg gezeigt, dass „in ländlichen Räumen jeweils regionale Identitäten und Bedürfnisse eine wichtige Rolle spielen“ (Petra Olschowski, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg; Quelle: https://www.trafo-programm.de/812_ideenkongress/862_themenraume/976_kulturforderung/1105_kultur-ist-auch-im-landlichen-raum-ein-wichtiger-standortfaktor)

Identitätsstiftende Wirkung ist im ländlichen Raum von besonderer Bedeutung und bedarf Unterstützung und auch das Land Brandenburg trägt diesem Ansatz Rechnung. In seinem Förderprogramm Regionale Ankerpunkte liegt das Augenmerk auf die „identitätsstiftenden Auseinandersetzung mit Themen aus Geschichte und Gegenwart, sie fördern Integration und Partizipation der Bürgerinnen und Bürger und übernehmen gerade auch im ländlichen Raum eine wichtige Funktion als soziale Orte der Begegnung“ (Quelle: https://mwfk.brandenburg.de/mwfk/de/kultur/kultur-und-denkmalfoerderung/genrespezifische-kulturfoerderung/) Derartige Angebote spielen kontinuierlich, d.h. weit über die Coronakrise hinaus, eine wichtige Rolle!

Kultur benötigt angesichts von Corona neue kreative Formen und Inhalte, die Tradition und neue Lebens- und Erfahrungswelten zusammenbringen. Der Kulturbereich steht vor anderen Herausforderungen als noch vor wenigen Jahren – demografischer Wandel, Internationalisierung, Digitalisierung, und nun Corona! Digitalisierung in der Kulturpolitik kann diese Veränderungen begleiten und unterstützen. Die Chance dabei: Teilhabe am digitalen kulturellen Geschehen muss nicht vom Wohnort abhängen und kann so mehr Bürger und Bürgerinnen Zugang zum Kulturerlebnis ermöglichen – vielleicht sogar zum ersten Mal – und Begeisterung verschaffen.

Kultur – eine wichtige Säule der Demokratie!

Um eine nachhaltige Wirkung erzielen zu können, bedarf es geeigneter Angebote, die auch jetzt während der Krise, entwickelt werden und Kulturschaffenden zur Verfügung gestellt werden können. Denn akut steht diese Zielgruppe vor erheblichen Problemen: Wie kommen Kulturschaffende an ihr Publikum, wenn öffentliche Veranstaltungen abgesagt sind? Wie kommt das Publikum zur Kultur? Erste positive Beispiele sind bereits entstanden, wie in Berlin mit www.berlinalive.de oder in Hamburg mit https://hamburg.stream. Initiiert von der DigitalAgentur Brandenburg gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg ist mit www.kultur-bb.digital auch ein Meta-Portal ins Leben gerufen, das mittels des Hashtags #kulturBB diverse Nachrichten aus sozialen Medien in Brandenburg zusammenfasst. Anders als in den Metropolen wird ein Schaufenster geschaffen, das die ländliche Kulturszene in Zeiten der Covid-19-Pandemie anspricht und für alle Akteure im Bereich Kunst und Kultur im Land Brandenburg zur Verfügung steht. Schnell, niedrigschwellig und im Betrieb günstig werden neue digitale Formate präsentiert und können ausprobiert werden.

Allen Portalen gemein ist: Der Innovationsfähigkeit und Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Das Publikum kann die neue Vielfalt des kulturellen Angebots als digitale Entdeckungsreise erleben. Kulturschaffende finden ein Publikum auch jenseits des eigenen Twitter-Kanals. Das macht Lust auf mehr – auch nach Corona! Gerade in Zeiten von Social Distancing können hier neue kreative Formate entwickelt und verprobt werden. Darüber hinaus können Konsumenten auch nach der Coronakrise davon profitieren. Jene, die bislang wenig Zugang oder Gelegenheiten für Theater- oder Konzertbesuche hatten oder nicht im Entferntesten an die Möglichkeit gedacht hatten, virtuelle, Augmented Reality (AR) basierte Museumsbesuche zu erleben. Zu einer smarten und digitalen Gesellschaft gehört ein kultureller Unterbau – dies ist Bestandteil nicht nur geistiger Vielfalt und Kreativität, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zur Demokratie!

Über den Autor

Peter Siebert, Bereichsleiter Smart City & Region der DIgitalAgentur Brandenburg GmbH. Die DigitalAgentur Brandenburg als junge Einrichtung des Landes Brandenburg hat sich zum Zeichen gesetzt als Scharnier zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften zu agieren und zu unterstützen. Im Fokus steht dabei die Entwicklung hin zu einem innovativen und smarten Lebensraum. Dazu gehören Handlungsfelder der Digitalen Transformation und deren Vernetzung, z. B. in den Bereichen Verkehr, Arbeit und Daseinsvorsorge, aber auch bei der Kultur. Mit einzelnen Pilotprojekten und den daraus gewonnenen Erkenntnissen sollen Blaupausen für weitere Digitalisierungsvorhaben im Land Brandenburg zur Verfügung gestellt und der Aufbau der digitalen Kompetenz auf kommunaler Ebene unterstützt werden.

Beitragsbild: ninocare/pixabay.com

4. Mai 2020

Verwaltungen stellen staatliche Dienstleistungen und Informationen für Bürger*innen bereit. Sie regeln viele Dinge unseres täglichen Lebens und haben dadurch auch Einblick in unseren Alltag. Sie wissen viel darüber wo und wie wir leben. Bürger*innen wiederum benötigen die staatlichen Dienste, die öffentliches Lebens strukturieren, finanzielle Hilfe leisten oder Kulturangebote unterstützen. Als Bürger*innen gehen wir meist zu Verwaltungsgebäuden, um diese Dienste zu beantragen oder in Anspruch zu nehmen. Wir geben der Verwaltung vor Ort unsere Daten und können im Gegenzug staatliche Angebote nutzen. Dabei müssen wir darauf vertrauen, dass diese Daten in unserem Sinne geschützt bzw. weitergenutzt werden.

Die gegenwärtige Krise schränkt dieses Verfahren enorm ein und verdeutlicht den ohnehin großen Bedarf an digitalen Verwaltungsdienstleistungen und digitalen Austausch von Informationen und Angeboten. Der (physische) Zugang zu Verwaltungen ist enorm eingeschränkt und damit auch die Leistungen für Bürger*innen. Dementsprechend beobachtet Code for Germany, dass in der gegenwärtigen Krise die Verwaltungen am handlungsfähigsten sind, die eine sehr gute IT-Infrastruktur und entsprechend geschultes IT-Personal haben.

Diese Strukturen an sich reichen aber nicht aus. Für größtmögliche Wirksamkeit müssen sie auch offen sein. Denn wie eingangs beschrieben sind Verwaltungen mit einer enormen Wissensfülle ausgestattet. In einer Demokratie müssen die Bürger*innen deshalb die Verwaltungsstrukturen zur Bereitstellung von Dienstleistungen prüfen können. Bürger*innen sollten die Möglichkeit haben, die Sammlung und den Gebrauch öffentlicher Daten nachvollziehen und ihre Daten selbst wieder nutzen zu können. Dafür steht Open Government, ein Konzept mit großen Vorteilen für die Arbeit von Verwaltungen. Wir verstehen unter Open Government, dass Verwaltungen und Regierungen transparent, kooperativ und partizipativ arbeiten. Verwaltungen werden auch für die Zivilgesellschaft geöffnet, um gemeinsam bessere Entscheidungen für die Allgemeinheit zu treffen. Die drei Kriterien Transparenz, Kooperation und Partizipation verdeutlichen, dass Open Government ein demokratisches Werkzeug ist. Damit erstreckt sich seine Bedeutung auch weit über die Krise hinaus und steht für einen Wandel in Verwaltungshandeln.

In einem Handbuch hat Code for Germany aufgezeigt, welche spezifischen Anforderungen an die Digitalisierung von Verwaltungshandeln sich daraus ergeben. Wir stellen drei zentrale Erkenntnisse aus der gegenwärtigen Krise vor, die weisungsgebend für die Zukunft sind. In diesen kennzeichnet Offenheit das Verhältnis zwischen Bürger*innen und Verwaltungen:

- Open Data bereitstellen und Datensouveränität sichern

Open Data ist Voraussetzung für Open Government. Allerdings zeigt die Krise, dass in vielen Bereichen Open Data fehlt, obwohl die entsprechenden öffentlichen Daten ohnehin erhoben werden und Verwaltungen vorliegen. Öffentlich finanzierte Daten sind von zivilgesellschaftlichen Akteuren, die einen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten, nur schwer auffindbar und schlecht automatisch verarbeitbar. Oft haben sie Nutzungsrechte, die eine Weiterverarbeitung erschweren. Öffentliche Stellen müssen Souveränität über ihre eigenen Daten haben und sie proaktiv auf Open-Data-Portalen veröffentlichen, damit Innovation nicht gehemmt wird und gemeinsam zentrale Verwaltungsdienstleistungen gesichert werden können. Offene CC-Lizenzen beseitigen rechtliche Unklarheiten von Anfang an und erhöhen den Spielraum in der Zusammenarbeit mit Akteuren inner- und außerhalb der Behörden.

Durch die konsequente Bereitstellung von Open Data bekommen Bürger*innen einerseits Kontrolle über die Daten, die sie selbst herstellen. Andererseits erhalten sie damit auch die Grundlage für Verwaltungsentscheidungen vorgelegt und können diese besser einschätzen, konstruktiv kommentieren und mittragen.

- Öffentliche Gelder für Freie und Offene Software verwenden

Die verwendete proprietäre Software in Verwaltungen wurde meist für einen bestimmten Zweck entwickelt und eigene (krisenbedingte) Anpassungen sind den Verwaltungen lizenzrechtlich nicht erlaubt. Daraus entsteht der Lock-In-Effekt. Verwaltungen sind an bestimmte Unternehmen gebunden, die Kosten und Arbeitszeit vorgeben. Die Förderung und der Einsatz von Freier und Offener Software (Open Source) hingegen ermöglichen einen zeitgemäßen Umgang mit Daten und machen Verwaltungen unabhängiger.

Die Software kann von Mitarbeitenden in den Verwaltungen an Krisensituationen angepasst oder verfügbare Entwickler*innen beauftragt werden – dezentral und agil. Die Software kann auch in verwaltungsexternen Zusammenhängen weiterentwickelt werden, z. B. von Bürger*innen, die ein Problem erleben und den Verwaltungen eine Lösung vorschlagen möchten.

- Transparenz und Partizipation durch Offene Standards digital ermöglichen

In Krisenzeiten gibt es einen hohen Bedarf an Informationen zur aktuellen Lage. Daten in digitalen Anwendungen sind aber oft intransparent eingesetzt und es ist unklar, wo und wie sie erhoben und ob sie bereits interpretiert oder verändert wurden. Durch Open Data sind die Primärquellen einsehbar, wodurch einem Vertrauensverlust in Verwaltungen entgegengewirkt werden kann. Das ist in Zeiten von Falschinformationen und Populismus ein beachtlicher demokratischer Wert.

Daten zu den gleichen Sachverhalten werden je nach Bundesland aber oft in verschiedenen Formaten und mit unterschiedlichen technischen Standards veröffentlicht. Vergleichbarkeit und Zusammenführung wird dadurch erschwert. Offene Standards schaffen Abhilfe, da dadurch technische Parameter vordefiniert werden, vergleichbar mit dem Standard für Steckdosen, der verhindert, dass wir in einer bestimmten Region Adapter für Geräte brauchen.

Verwaltungen, die auf Open Government setzen, sind dadurch widerstandsfähiger und belastbarer, ihre eigene Handlungsfähigkeit wird gestärkt – nicht nur in der Krise, sondern auch darüber hinaus. Ein offenes Verhältnis zwischen Bürger*innen und Verwaltungen kann durch Open Data, Freie und Offene Software und Offene Standards ermöglicht werden. Verwaltungen können von der Expertise der digitalen Zivilgesellschaft profitieren, die mit Open Data Anwendungen entwickelt, die mehr Menschen erreichen oder Verwaltungen in technischen Fragen berät und gemeinsame Projekte vorantreibt. Während dies auch Effizienzsteigerung bei den Behörden bewirkt, steht die Schaffung von Transparenz und neuen Partizipationsmöglichkeiten für Bürger*innen im Zentrum der offenen demokratischen Auseinandersetzung zwischen Staat und Bürger*innen. Damit dieses Verhältnis allerdings nicht auf Kosten der Bürger*innen geht, ist dafür eine Förderung des digitalen Ehrenamts nötig.

Über die Autorin

Foto: © Leonard Wolf

Claudia Jach ist Politikwissenschaftlerin und Projektmanagerin bei Code for Germany. Code for Germany, ein Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland, ist ein Netzwerk ehrenamtlich Aktiver, das sich für einen nachhaltigen digitalen Wandel in Politik und Verwaltung einsetzt. Die Community ist inzwischen in 26 Labs deutschlandweit organisiert. Sie entwickelt Civic-Tech-Lösungen für gesellschaftliche Probleme und steht dazu im Austausch mit Stadtverwaltungen.

Links:

Code for Germany: https://codefor.de/

Open Government: https://okfn.de/themen/offenes_regierungshandeln/

Handbuch: https://codefor.de/assets/presse/20200409-CFG-Handbuch-Krisenresilienz.pdf

Open Data: https://okfn.de/themen/open_data/

CC-Lizenzen: https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/

Einsatz von Freier und Offener Software: https://fsfe.org/campaigns/publiccode/brochure

Open Knowledge Foundation Deutschland: https://okfn.de/

Titelbild: Photo by Finn Hackshaw on Unsplash

30. April 2020

Die Corona-Pandemie beschäftigt die gesamte Welt. Täglich liest und hört man neue Aspekte der Krise, darunter medizinische, politische sowie wirtschaftliche. Wir erhalten Nachrichten in sozialen Netzwerken oder in Messengern, welche die Herkunft des Virus mutig und heldengleich erklären, als Teil einer weltweiten Verschwörung (meist initiiert und kontrolliert von Einzelpersonen oder einer elitären Gruppe) oder eines ungeplanten Ausbruchs aus einem geheimen Labor. Wir erhalten (ungefragt) detaillierte Anwendungsbeschreibungen darüber, wie eine Infektion mit ein paar wenigen Hausmitteln ad-hoc zu heilen ist und hören Interviews von Personen, bei denen eine akribische Befolgung der Anweisungen zur unmittelbaren Heilung geführt hat. Wir sehen Videos, die in professionellen Fernsehstudios entstanden sind, welche wir sonst nur von Nachrichtensendungen der etablierten Fernsehsender kennen, in denen Staaten genannt werden, die bereits vor dem ersten Corona-Ausbruch über einen Impfstoff verfügten.

Es scheint ein nicht endender Strom an Informationen zu sein, der sich mit den auf räumlicher Distanz geführten Gesprächen mit Mitmenschen mischt und letztlich zu einer sehr spezifischen und gleichzeitig einzigartig persönlichen Wahrnehmung der Krise führt. Dieses sehr individuelle Bild auf die Corona-Pandemie basiert im besten Fall auf validierten und wissenschaftlich fundierten Informationen und repräsentiert dabei ein höchst mögliches Maß an „Wahrheit“. Ohne den Wahrheitsbegriff philosophisch oder logisch an dieser Stelle diskutieren zu wollen, so ist doch breiter Konsens, dass der Wahrheitswert, den eine Person einer Information beimisst, dadurch festgelegt wird, wie sich eine Aussage oder Handlung in das eigene Weltbild einfügen lässt. Das eigene Weltbild umfasst dabei die Summe an Erfahrungen, die zusammen mit dem persönlichen Wertesystem dazu führt, dass wir eine Information mehr oder weniger emotionalisiert aufnehmen und ihr die Beachtung zu schenken, die ihr durch unsere individuelle Brille gebührt. Was passiert jedoch, wenn dieses der Wahrheit zu Grunde gelegte Verständnis instrumentalisiert wird, mit dem Ziel, Falschinformationen zu verbreiten?

Es kommt zu einer ebenso gefährlichen Pandemie, einer Infodemie, dessen Virus die Falschinformation ist. Diese Art der Pandemie ist mit offiziellen Maßnahmen viel schwerer beizukommen als der eigentlichen Corona-Pandemie. Sie ist nicht greifbar, was durch ihre Vielgestaltigkeit begründet ist; das Desinformations-Virus mutiert ständig und infiziert unaufhaltsam und verdeckt, mit geringster Inkubationszeit selbst diejenigen unter uns, die über ein in der Regel gutes Abwehrsystem gegen diese Art von Information verfügen. Die Dunkelziffer ist hoch und nicht abzuschätzen. Durch die Corona-Pandemie entstandene Verunsicherung der Menschen, gepaart mit dem aktuell erfahrenen Kontrollverlust und der subjektiv empfundenen Hilfslosigkeit durch das Corona-Virus, werden Informationen als wahr angesehen und Kausalitäten darin gesucht, die uns unter anderen Umständen so nicht erreicht hätten. Wird hierzu noch ein sozialer Aspekt beigemischt, beispielsweise in dem eine Person von einer anderen ihr nahestehenden Person eine Information erhält, ein auf einer Website angepriesenes „Wundermittel“ gegen eine Corona-Infektion zu erwerben, wird die eigene Ratio degradiert zu einem Ausführungsgehilfen der Emotion. Das Problem liegt in ebendieser Degradierung und darin, dass durch die Krise entstandene Informationsvakuum füllen zu wollen, um der empfundenen Unsicherheit Herr zu werden. Zuvor gehörte und gelesene sowie wissenschaftlich validierte Berichte über fehlende Impfstoffe oder reaktionslose Medikamente scheinen wie weggeblasen. Emotionen leiten uns. Als soziale Wesen möchten wir diese neu gewonnen Erkenntnisse mit anderen Menschen teilen, vor allem mit solchen, die uns lieb sind. Auch sie möchten wir durch Informationen geschützt wissen. Die Folge ist schließlich, dass die durch die Falschinformation infizierte Person, symptomatisch zu einem (digitalen) Medium greift, um weitere Menschen mit diesem Virus anzustecken, wenn auch mit ehrwürdigen Absichten. Das Ergebnis hiervon ist eine ähnlich exponentielle Ausbreitung des Virus wie in der Corona-Pandemie.

Der aktuell in den Medien als überwiegend positiv dargestellte Digitalisierungshype von nicht digitalisierten Prozessen und (sozialen) Interaktionen vor Corona, hat damit ebenso zwei Seiten. Auf der einen Seite sind wir dazu genötigt unser Leben so gut es geht aufrecht zu erhalten und müssen hierfür neue Wege in die digitale Welt gehen, auf der anderen Seite wird die Beschreitung dieser Wege in kürzester Zeit umgesetzt, geboren aus einer Not heraus. Wenn man bedenkt, dass Michal Kosinski als renommierter Datenforscher davon spricht, dass jede Person, die digitale Medien nutzt, 2012 einen Datenoutput von 500 MB pro Tag erzeugt hat, dieser aber bis 2025 auf 62 GB täglich anwachsen wird (also auf das 127-fache!)1, so sind darin eben auch solche Informationen eingerechnet, die als Falschinformationen klassifiziert werden. Pandemien, wie die aktuelle Corona-Krise, sorgen dafür, dass womöglich dieser enorm umfangreiche Datenfußabdruck bis 2025 sogar schon früher erreicht wird.

Doch nicht nur Menschen erzeugen Falschinformationen und verbreiten diese, wissentlich oder unwissentlich. Auch Algorithmen tun dies, intendiert von Menschen. Mit der massiven Entwicklung der Künstliche Intelligenz (KI) der letzten Jahre, nimmt auch die Anzahl an Falschinformationen zu, die im Internet erzeugt und darüber konsumiert werden. Wenn Algorithmen Falschinformationen erzeugen, beispielsweise in Form eines Twitter-Posts oder eines Videos (das ist keine Rocket-Science mehr, das ist Realität), so bedarf es einer entsprechenden Verbreitung in den einschlägigen Netzwerken. Diese Verbreitung übernehmen in vielen Fällen Botnetzwerke, also wiederum Software, die beispielsweise ein Youtube-Video massenhaft liked, kommentiert oder teilt. Wird dabei eine kritische Masse an „Beliebtheit“ auf der Plattform erreicht, sorgen die Algorithmen einer Plattform dafür, dass Inhalte ihren Benutzern prominenter präsentiert werden (der nette Nebeneffekt: die Verantwortlichen der Falschinformationen erhalten für deren Popularität in vielen Fällen monetäre Gegenleistungen), da sie vermeintlich relevant zu sein scheinen. Sie tun dies – stark vereinfacht erklärt – nach einem Ähnlichkeitsprinzip, dies bedeutet, was einem Benutzer in der Vergangenheit an Inhalten auf einer Plattform zusagte und womit er sich beschäftigte, wird vermutlich auch in ganz ähnlicher Weise in der Zukunft interessant sein. Der Effekt, der dabei entsteht, ist, dass Benutzer von Plattformen immer tiefer in einen Sumpf an Falschinformationen versinken und ihr medial-inhaltliches Echo negativ verstärkt wird. Dieser Effekt wirkt gesellschaftlich polarisierend und härtet damit Attitüden und Werte, die auf gezielt eingesetzten falschen Informationen basieren. Wie effektiv dies funktionieren kann, indem die politischen Meinungen von Millionen Menschen manipuliert wurden, zeigen beispielsweise die Enthüllungen rund um Cambridge Analytica und deren Beteiligung an der amerikanischen Präsidentschaftswahl sowie der Pro-Brexit-Kampagne2.

Jürgen Schmidhuber, einer der Väter der KI, vergleicht diese mit dem Feuer3: nützlich, wenn es kontrolliert werden kann, aber ebenso schädlich, sollte es missbraucht werden. Die Nützlichkeit von KI liegt unter anderem in der Identifikation von Falschinformationen. Zwar tun sich viele soziale Netzwerke und Plattformen noch schwer, „wahre“ Aussagen von Fake-News mit Hilfe von Algorithmen zu unterscheiden, was aber nicht zuletzt an der Komplexität dieser Unterscheidung liegt. Auch für das menschliche Auge sind die Unterschiede von Wahrheit und Fiktion umso schwerer zu erkennen, je echter die Fakes aussehen. Beispielsweise erlaubt Deepfaking4, also die Manipulation von Videos unter Einsatz von KI, dass Gesichter von beliebigen Personen auf die Gesichter in Videos gelegt werden. Das Ergebnis ist, dass scheinbar real wirkende Personen in Videos Aussagen in den Mund gelegt bekommen, die sie im „echten“ Leben niemals getroffen hätten.

Unter den beschriebenen Gesichtspunkten stellt sich nun die Frage, wie Falschinformationen bzw. Desinformationen von „wahren“ Informationen abgegrenzt werden können. Umso wichtiger erscheint es, dass mit zunehmenden Fähigkeiten von KI, die Kompetenz, Informationen kritisch zu hinterfragen und verlässliche Quellen erkennen zu können, jeder Mensch entwickeln bzw. stetig verbessern sollte. Die aktuelle Corona-Krise zeigt deutlich, dass wir lernen müssen, ähnlich, aber besser als KI, Informationen zu hinterfragen und uns Strategien erarbeiten, die deren Echtheit verifizieren können. Wir müssen die Überhand über das behalten, was uns ausmacht und darüber, welchen Informationen wir glauben, nach bestem Wissen und Gewissen. Dieser Verantwortung gerecht zu werden, ist gleichzeitig eine Bürde, die dem „digitalen Menschen“ des 21. Jahrhunderts auferlegt wird. Denn sie erfordert Interesse sowie Engagement und das von klein auf. Für primare und sekundare Bildungseinrichtungen ist es nicht damit getan den Schülerinnen und Schülern programmieren beizubringen und sie als „digital natives“ zu klassifizieren. Diese Arten der digitalen Kompetenzen erfordern weit mehr als Code zu schreiben, sich im Internet auf einschlägigen Websites bewegen zu können oder mit Freundinnen und Freunden über Messenger zu kommunizieren. Solche Skills helfen, aber lösen nicht das Problem, das attestiert unter anderem auch die letzte ICLIS-Studie von 20185. Vielmehr bedarf es Transparenz darüber, wie und vor allem mit welchem Ziel derartige Plattformen Informationen verarbeiten, die schließlich permanent den Weg zu uns finden. Es muss eine Bewegung einsetzen, die also von der Plattform wieder zu der Quelle einer Information führt und dort ansetzt. Dafür haben IT-Spezialist*innen den Auftrag, das Wissen über komplexe Technologien so zu vereinfachen, dass es in Bildungsprozessen adressatengerecht vermittelt werden kann, egal ob für Erwachsene im Rahmen von tertiärer Bildung oder für Schulkinder. Zwar gibt es bildungspolitisch erste Vorstöße in diese Richtung, leider handelt es sich dabei nur um mediale Zielkompetenzen, die isoliert in den einzelnen Fächern im Schulalltag vermittelt werden sollen. Wie diese Vermittlung im Detail aussieht, bleibt ungeklärt. Ein verpflichtendes Schulfach, welches diese Kompetenzen bündelt und konkret Themen wie das Erkennen von Falschinformationen adressiert, gibt es leider deutschlandweit nur in einem Bundesland, nämlich Mecklenburg-Vorpommern6. Dieses kollektive Versäumnis, bestehend aus der (technischen) Fertigkeit, Falschinformationen in Plattformen kenntlich zu machen (bzw. kenntlich machen zu wollen) sowie die vielfach nur rudimentär ausgebildeten digitalen Kompetenzen bei deren Nutzern, rächt sich nun in der aktuellen Krise.

Nichtsdestotrotz gibt es auch konkrete Hilfestellungen (siehe z.B. Planet Wissen7 ), die dabei helfen, Falschinformationen entweder direkt mit Referenzinformationen bzw. kollektivem Wissen oder indirekt, anhand von Metainformationen, zu erkennen. Ebenso sind Initiativen wie die Lie Detectors8 in Schulen unterwegs, welche kritisches Hinterfragen von Informationen aufzeigen und Schülerinnen und Schülern dabei helfen, Falschinformationen von validierten Informationen abzugrenzen. Ein Zugang zu dieser Art der Bildung sollte, politisch verankert und als Angebot für alle, auch Menschen ermöglicht werden, die das Schulalter bereits hinter sich gelassen haben, denn schließlich sind wir die Mütter und Väter von Morgen, die unsere Werte an unsere Kinder weitergeben und das wollen wir doch nach bestem Wissen und Gewissen tun, oder?

Über den Autor

Dr. Alexander Bartel studierte Wirtschaftsinformatik (B.Sc.), Angewandte Informatik (M.Eng.) und promovierte im Fachbereich Medieninformatik (Dr.phil.). Er ist ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter im BMBF-Forschungsprojekt EVELIN an der Hochschule Kempten und beschäftigte sich sechs Jahre lang mit der Professionalisierung der Software Engineering Ausbildung an Hochschulen. Während seiner Zeit an der Hochschule Kempten lehrte er an der Fakultät Informatik in Bachelor- und Masterstudiengängen. Nach der 2018 abgeschlossenen Promotion wechselte er in die freie Wirtschaft und ist seither als IT-Architekt für die T-Systems International GmbH tätig. Seine Interessen liegen im Bereich Softwarearchitektur, neue Technologien, Privacy und Gamification in Lehr-Lernkontexten. Er publizierte hierzu zahlreiche Fachartikel.

Fußnoten

1. https://www.tngtech.com/fileadmin/Public/Images/BigTechday/BTD10/Folien/Folien_MichalKosinski.pdf, zuletzt abgerufen am: 26.04.20↩

2. https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files, zuletzt abgerufen am: 26.04.20↩

3. https://www.ndr.de/nachrichten/netzwelt/cebit/Deutschland-sollte-Vorreiter-bei-KI-werden,cebit4040.html, zuletzt abgerufen am: 26.04.20↩

4. https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/13/what-are-deepfakes-and-how-can-you-spot-them, zuletzt abgerufen am: 26.04.20↩

5. https://www.gfdb.de/icils-2018/, zuletzt abgerufen am: 26.04.20 ↩

6. https://www.bildung-mv.de/schueler/schule-und-unterricht/faecher-und-rahmenplaene/rahmenplaene-an-allgemeinbildenden-schulen/informatik/, zuletzt abgerufen am: 26.04.20↩

7. https://www.planet-wissen.de/kultur/medien/fake_news/fake-news-erkennen-102.html, zuletzt abgerufen am: 26.04.20↩

8. https://lie-detectors.org/de/, zuletzt abgerufen am: 26.04.20↩

Titelbild: ©GDJ/pixabay.com

28. April 2020

Wäre man jetzt Globalisierungskritiker oder Klimaaktivist man wüsste nicht ob man sich freuen oder weinen sollte. All das wofür man jahrzehntelang vergebens gekämpft hätte, all das was immer für unmöglich gehalten würde, ist plötzlich möglich. Und warum? Weil ein winziges Ding auf die Bildfläche trat und bewirkte, dass die Freiheiten des Einzelnen wie auch die des Warenverkehrs in einem Maße beschnitten wurden, wie man es sich noch vor drei Monaten niemals hätte vorstellen können. Infolge dessen bleiben Flugzeuge am Boden, die Championsleague wurde ausgesetzt, Grenzen wurden dichtgemacht, die Aktienkurse schwankten in einem Ausmaß, dass einem Hören und Sehen vergeht und Virologen wurden zu Celebrities.

Gleichzeitig liest man von Visionen einer Welt nach dem Virus, die unterschiedlicher nicht sein können: So beschreibt beispielsweise der ewige Zukunftsdeuter Matthias Horx eine entschleunigte Gesellschaft, eine Wirtschaft in welcher der Wert der regionalen Produktion wieder eine größere Wertschätzung erfährt[1]. Kurz eine Welt, die progressive Denker seit Jahren unter dem Begriff der Postwachstumsgesellschaft beschreiben. Anderes Land, anderer Einwurf: Der aus Israel stammende Bestsellerautor Yuhal Noah Harari hat bereits früh auf die Gefahr hingewiesen, dass die Maßnahmen, die im Katastrophenfall gerechtfertigt schienen (Stichwort Überwachung) zur neuen Normalität werden[2]. Doch damit genug. Das Magazin POLITICO hat gleich einen ganzen Blumenstraß an Visionen einer Welt nach Corona zusammengestellt[3], der vom Wiedererstarken des Glaubens, über eine höhere Glaubwürdigkeit der Wissenschaften, bis hin zu einer Stärkung des sozialen Zusammenhalts reicht – Sie sehen es ist für jeden etwas dabei.

Eine veränderte Welt nach Corona? Nein.

Was aber ist dran an der Behauptung, dass die Welt nach Corona eine andere sein wird? Wie so oft ist auch hier jeder Versuch der Deutung nicht mehr als ein Stochern im Nebel. Wahrscheinlich wird vieles so weitergehen wie bisher. Vielleicht werden auch viele nach der Krise erst einmal doppelt so schnell rennen wie zuvor – gilt es doch viel nachzuholen, gilt es doch die Delle im BIP so schnell als möglich wieder auszubügeln. Nein, es wird sich vordergründig nicht viel ändern. Allein schon, weil man sich auf breiter Front nicht vorstellen kann, wie eine andere Gesellschaft, wie eine andere Wirtschaft funktionieren könnte.

Und doch wird diese Erfahrung nicht mehr aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen sein – zu tief hat diese Zeit in unser aller Leben eingegriffen, als dass man so tun könne als wäre nichts gewesen. Die wohl wichtigste Erfahrung ist, dass die Politik handlungsfähig ist. Dass wenn sie nur will, wenn der öffentliche Druck nur hoch genug ist, die Politik plötzlich Maßnahmen beschließen kann, die der neoliberalen Erfahrung von über dreißig Jahren diametral entgegenstehen. Müssen wir also verzweifeln, wenn nach der Krise die große Maschine wieder Fahrt aufnimmt?

Nein, denn es wäre naiv zu glauben, dass die Welt sich plötzlich ändert. Dazu ist die Krise nicht einschneidend genug. Zu mächtig ist die Stimme derjenigen, die fordern, wir müssen die Wirtschaft wieder hochfahren. Zu plausibel erscheint uns dieses Gebot innerhalb der Denkweise die nach wie vor unsere Gesellschaft bestimmt. Denn durch den Lockdown brechen sämtliche Einnahmen zusammen – private wie öffentliche, die ja eng mit den Einnahmen aus dem privatwirtschaftlichen verknüpft sind.

Oder doch?

Jedoch allein die Tatsache, dass durch die geringeren wirtschaftlichen Aktivitäten und den reduzierten Flugverkehr der CO2-Ausstoss um über 6% zurückgegangen ist, haben wir eine Ahnung davon bekommen, wie wir die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommen doch noch erreichen können. Allerdings führt uns das aber auch vor Augen, dass die Begrenzung des Temperaturanstiegs um 1,5 Grad nicht dadurch zu erreichen ist, dass wir mit kosmetischen Änderungen weitermachen wie bisher.

Das ist die Zwickmühle in der wir sitzen und die uns jetzt klar vor Augen getreten ist. Die wichtigste Frage ist also, wie wir einen grundsätzlichen Wandel in unserer Denkweise und folglich auch in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem hinbekommen, um das bewahren zu können, was gut war – denn nicht alles ist schlecht.

Ist der Lockdown nun die Erfahrung, die den Paradigmenwechsel hervorbringt? Hervorbringen wird er ihn sicherlich nicht. Denn wie sollen Personen, die ihr Leben lang nach einem gewissen Muster gelebt haben, von einem Tag auf den anderen ihre Gewohnheiten und ihr Wertsystem ändern? Schließlich sind es genau diese Personen, die auch nach dem Lockdown die wichtigen gesellschaftlichen Positionen bekleiden, die kraft ihres Amtes solch einen Wandel gestalten und befeuern könnten.

Der Paradigmenwechsel

Und doch rückt der notwendige Paradigmenwechsel mit jeder weiteren Krise immer näher. Schließlich hat der Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn (1922 – 1996) in seiner Analyse gesellschaftlicher Veränderungen beschrieben, wie ein Weltbild von einem anderen abgelöst wird. Es sind die Widersprüche und Unstimmigkeiten innerhalb eines Weltbildes, die irgendwann dazu führen, dass diese Sicht auf die Welt irgendwann nicht mehr zu halten sein wird. Nach Kuhn wird der Wandel nun entweder in Form einer Revolution über uns kommen oder – und das sehe ich derzeit auch als wahrscheinlicher an – wird der Wandel passieren, weil das alte Paradigma ausstirbt.

Alte Paradigmen sterben aus, weil jüngere Personen zu einem Zeitpunkt Erfahrungen machen, die zu sie nachhaltig prägen. Vielleicht wird eine jüngere Generation durch die soeben gemachte Erfahrung es ganz selbstverständlich finden, dass ein Anders möglich ist. Ein Anders, dass gleichzeitig einen Ausweg aus der Zwickmühle weist. Ein Anders hinsichtlich dessen, was uns jahrzehntelang als Normalität verkauft wurde. Wie sich dieses Anders nun genau ausprägen wird, dass kann zum derzeitigen Zeitpunkt keiner sagen, denn das wird von uns abhängen. Das wird davon abhängen, was jede und jeder Einzelne aus der Erfahrung macht, dass ein Anders möglich ist.

Wenn diese Erfahrung dazu geführt hat, dass wir ein stückweit die Angst vor dem Anderen verloren haben, weil wir ein paar Wochen das Andere erlebt haben, dann wird uns das die Gewissheit geben, dass das Ende der Welt wie wir sie kennen, nicht das Ende der Welt sein wird. Und wir werden mutiger die ersten Schritte ins Unbekannte gehen. Wir werden plötzlich neue Wege erahnen, wo andere mit ihren alten Weltbild und ihren alten Instrumenten noch nicht einmal einen Trampelpfad ausmachen.

Über den Autor

Foto: © Janusch Tschech

Wolfram Bernhardt war als Corporate Finance Berater tätig und Herausgeber des philosophischen Wirtschaftsmagazins agora42, seit September 2019 ist er Bürgermeister der Stadt Adelsheim.

Fußnoten

[1] https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona / abgerufen am 10.04.20

[2] https://amp.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75?fbclid=IwAR1edlJ_7uBOqcZCy0Xb8i_qKRCUF05wW4KGrAF-JNH8xdTB4UOHAEcBViM%20/abgerufen am 10.04.20

[3] https://www.politico.com/amp/news/magazine/2020/03/19/coronavirus-effect-economy-life-society-analysis-covid-135579?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR0WQtuDWEfpbKuDJ5UDCP532VB1rNXumVUnajGrOYI-grhMazc6UsGfxwc / abgerufen am 10.04.20

Titelbild: © klimkin/pixabay.com

21. April 2020

Doughnuts (oder auch Donuts) sind ein fester Bestandteil der nordamerikanischen Alltagskultur. In Europa waren sie lange Zeit unbekannt, doch seit nunmehr 20 Jahren erfreuen sich die handtellergroßen Krapfen aus Hefe- oder Rührteig in der typischen Torusform auch hierzulande einer wachsenden Beliebtheit.

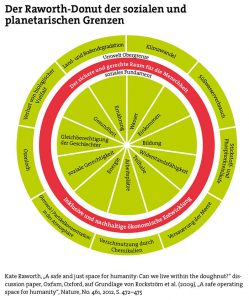

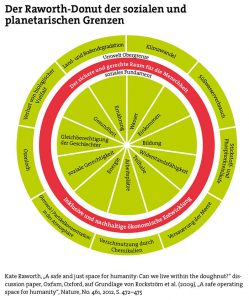

Gerade seiner charakteristischen Form hat der Doughnut es zu verdanken, dass man nach ihm bestimmte Effekte auch außerhalb der Kulinarik bezeichnet hat. So wird die zunehmende Abwanderungsbewegung der Bevölkerung aus den Innenstädten in die Randbezirke von Städten von Stadtentwicklern als „Doughnut-Effekt“ bezeichnet. Und auch die britische Ökonomin Kate Raworth, die heute nach 20 Jahren Tätigkeit in der Entwicklungshilfe am Environmental Change Institute der Universität Oxford arbeitet, hat sich das typische Aussehen der Süßspeise für ihr Modell der sogenannten Doughnut Economics zunutze gemacht

Quelle:https://m.bpb.de/izpb/209707/entwicklungspolitik-als-antwort-auf-sicherheitsprobleme?type=galerie&show=image&i=209711

Raworth entwickelt mit der Doughnut-Ökonomie eine ideale Formel, um unsere Welt sicherer, gerechter und nachhaltiger zu machen. Ihre Erfahrungen aus der Entwicklungshilfe haben sie dazu gebracht, die Grenzen des Planeten Erde mit den sozialen Standards der Menschheit zusammenzubringen. Das Modell besteht aus einem Paar konzentrischer Ringe, einem äußeren Ring („ökologische Decke“), außerhalb dessen die planetaren Degradierungsprozesse wie der Klimawandel liegen, und einem inneren Kreis, der das gesellschaftliche Fundament im Sinne der Zielsetzung der UN Sustainable Development Goals umfasst. Zwischen diesen beiden Ringen liegt der eigentliche Doughnut, mit dem wir Menschen die Bedürfnisse aller mit den Mitteln des Planeten befriedigen können. Wir sollten weder den äußeren Ring verlassen, noch das gesellschaftliche Fundament, denn dann fallen wir in das Loch des Gebäcks. Nur die eigentliche Teigmasse, der “Dough“ ist das Ziel, den hier treffen sich die Bedürfnisse des Planeten mit denen der Menschheit.

Kate Raworth will mit ihrem Modell auch einen Paradigmenwechsel für die Wirtschaftswissenschaften im 21. Jahrhundert anstoßen. Ihrer Meinung nach sind Angebot und Nachfrage oder jährliche Wachstumsquoten keine zeitgemäßen Paradigmen mehr- Stattdessen können wir den aktuellen globalen Herausforderungen wie eine explodierende Bevölkerungsentwicklung oder die ungleiche Verteilung der Ressourcen nur mit einem stärker interdisziplinären Ansatz gerecht werden. Raworths Modell ist das Ergebnis jahrelanger Überlegungen und Forschungen, die 2017 unter dem Titel „Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist“ in Buchform erschienen sind. Der Bestseller ist 2018 unter dem Titel „Die Donut-Ökonomie. Endlich ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört” auch in deutscher Übersetzung im Hanser Verlag erschienen.

Die aktuelle Corona-Krise bietet Raworths Modell nun die plötzliche Chance für einen Realitätscheck. Denn wie die Metropole Amsterdam Anfang April verkündet hat, will sie das Doughnut-Modell für die Zeit des wirtschaftlichen Neubeginns nach Covid-19 nutzen. Damit ist die niederländische Stadtverwaltung die erste weltweit, die sich in diese Richtung engagiert. Im Rahmen einer “Circular 2020-2025 Strategy” soll beispielsweise der Verbrauch von Rohstoffen bis 2030 und die Lebensmittelverschwendung halbiert bis 2030 werden. Bis 2050 will Amsterdam komplett auf eine Kreislaufwirtschaft umgestellt haben, in der die es kaum noch zu Abfall kommt und die meisten Rohstoffe für die Produktion wiederverwendet werden können.

Gerade angesichts der befürchteten wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise erscheinen diese Ziele umso ehrgeiziger, aber im Sinne des Doughnut auch umso notwendiger. Und wenn sich andere Städte, Regionen und Länder dem Beispiel von Amsterdam anschließen, gilt zu hoffen, dass der „Doughnut-Effekt“ irgendwann auch in den Wirtschaftswissenschaften stellevertretend für eine ökologischere und damit bessere Zukunft stehen wird.

Quelle: https://www.smartcitiesworld.net/news/news/amsterdam-adopts-first-city-doughnut-model-for-circular-economy-5198

Über den Autor

Hendrik Müller ist Professor für Wirtschaftsethik und Unternehmenskommunikation. Nach dem Studium der Klassischen Philologie und der Geschichte in Göttingen und Oxford und der Promotion begann er eine berufliche Laufbahn bei der Bertelsmann Stiftung. 2004 erfolgte ein erneuter Wechsel als Dozent an die Universität Oxford. Dieser Tätigkeit schlossen sich eine wissenschaftliche Projektverantwortung im Bereich der Forschungsförderung in Wien und einige Jahre Unterricht im gymnasialen Schuldienst an. Anschließend wechselte Hendrik Müller wieder zu Bertelsmann, wo er für das zentrale Medienhaus des Konzerns in den Bereichen Wissen und Bildung für Marketing und Kommunikation zuständig war. Seit 2013 berät Hendrik Müller von Hamburg aus als selbständiger Berater Unternehmen und Institutionen und lehrt seit 2014 an der Hochschule Fresenius. Er forscht und publiziert aktuell verstärkt in den Bereichen Wirtschaftsethik, Konsumethik sowie Ethik der digitalen Verwaltung und Ethik der künstlichen Intelligenz.

Titelbild: ©ktryna/pixabay.com